地球永續已成為國際重視的議題,原因無他,其關鍵在於地球資源的定存有限,根據歐洲聯盟針對地球資源提出:石油、煤等地球資源屬非再生性資源,即地球固有的定存有限,但是人類耗用量卻是與時俱增,且地球環境的污染及災害等浩劫不斷在世界各地發生。根據經濟部的相關研究提及,人類若持續未能對地球能源提出一套有效使用及替代對策,現在全世界依賴最深的主要能源-石油及天然氣,在二十一世紀的前半期即將枯竭,可以預見全球將因石化燃料的短缺,造成能源價格波動,進而衝擊全球的經濟發展。

由於過度工業化、都市化而大量排放溫室氣體,造成日益惡化的全球暖化現象,1992年聯合國於里約熱內盧簽訂了「二十一世紀議程」,並通過聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change,簡稱UNFCCC ),對人為溫室氣體排放作出全球性管制目標協議,而1997年於日本京都召開的第3次締約國會議(Conference of the Parties,簡稱COP )中簽署了「京都議定書」,針對地球環境問題日益嚴重,提出應以CO2排放量限制人類無止盡的能源及資源消耗,並開發使用新能源和可再生能源。2009年在哥本哈根召開的UNFCCC第15屆締約國會議(COP 15)中,各國雖簽訂了「哥本哈根協定」(Copenhagen Accord),但所涵蓋的國家與其約束力均有所不足。之後,2015年12月在巴黎召開的UNFCCC第21屆締約國會議(COP 21)中,各國同意未來將一同努力讓地球氣溫上升的幅度,控制在與前工業時代相比最多2ºC內的範圍,並努力追求升溫幅度減至1.5ºC內的目標,這項具有重要意義的氣候協議就是「巴黎協定」(Paris Agreement)。巴黎協定將減少碳排放量的義務擴及至中國與印度,並要求已開發國家需提供氣候變遷資金,來幫助開發中國家減少溫室氣體排放,而各國也確切提出了減少碳排放量的目標。

面對加速急迫的氣候變遷嚴重問題,UNFCCC第26屆締約國會議(COP 26)更在2021年11月召開共同簽訂亟具關鍵的「格拉斯哥氣候協定」(Glasgow Climate Pact),逐步減少煤電和淘汰“低效”化石燃料,並以2010年平均值為準,必須在2030年前將全球二氧化碳排放量減少45%,並在2050年左右達到淨零排放,其他溫室氣體排放也要大幅減少,而在2022年11月召開之UNFCCC第27屆締約國會議(COP 27),延續締約國氣候協定目標,提出「氣候資金」作為補償氣候損失與損害與確立「國際碳交易原則」等策略,藉以實踐減緩與調適氣候變遷衝擊。2

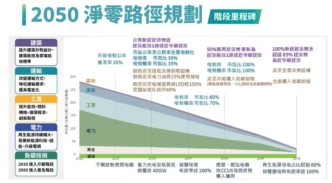

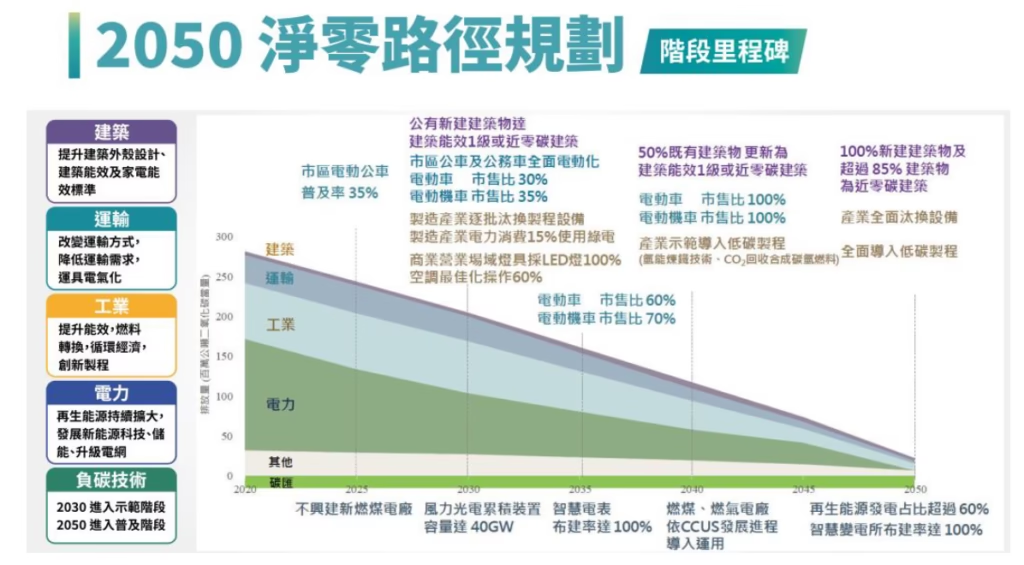

而臺灣也積極配合聯合國氣候變化綱要公約之「國家自定貢獻」(Nationally Determined Contributions, 簡稱NDC),行政院於2022年提出「臺灣2050 淨零排放路徑及策略」,並公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」,以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型,及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎,輔以「十二項關鍵戰略」,就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫,落實淨零轉型目標,而在建築產業部分,其溫室氣體排放約佔37%,依據「臺灣2050淨零排放路徑」所定目標(圖1-1),將要求公有新建建築物於2030年以前達到建築能效1級或近零碳建築,而在2050年則100%新建建築物與超過85%建築物達到近零碳建築。

圖1-1 臺灣2050淨零排放路徑規劃圖(行政院國家發展委員會,2022)

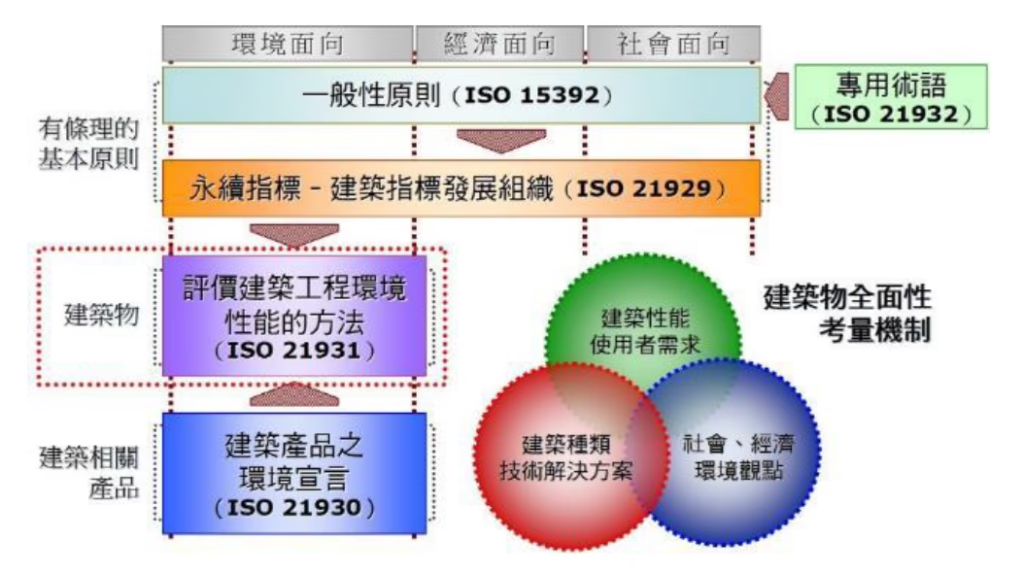

氣候變遷造成全球各地重大經濟的衰退與損失,尤其是進口能源依存度偏高的國家,大部分能源、資材皆仰賴進口,當務之急就是要減緩建築能源使用之環境衝擊。有鑑於此,近年來國際標準組織(International Organization for Standardization)則以「地球永續,人本健康」之概念,整合包括「ISO 21929-1、21930、21931-1、15392」建築營建的永續發展(Sustainability in Building Construction)等標準(圖1-2),期望以永續建築環境性能評估方法,透過建築生命週期成本各階段之評估結果,來判定建築在永續環境之價值、貢獻度,有效解決能源、資源匱乏與溫室氣體排放等問題。3

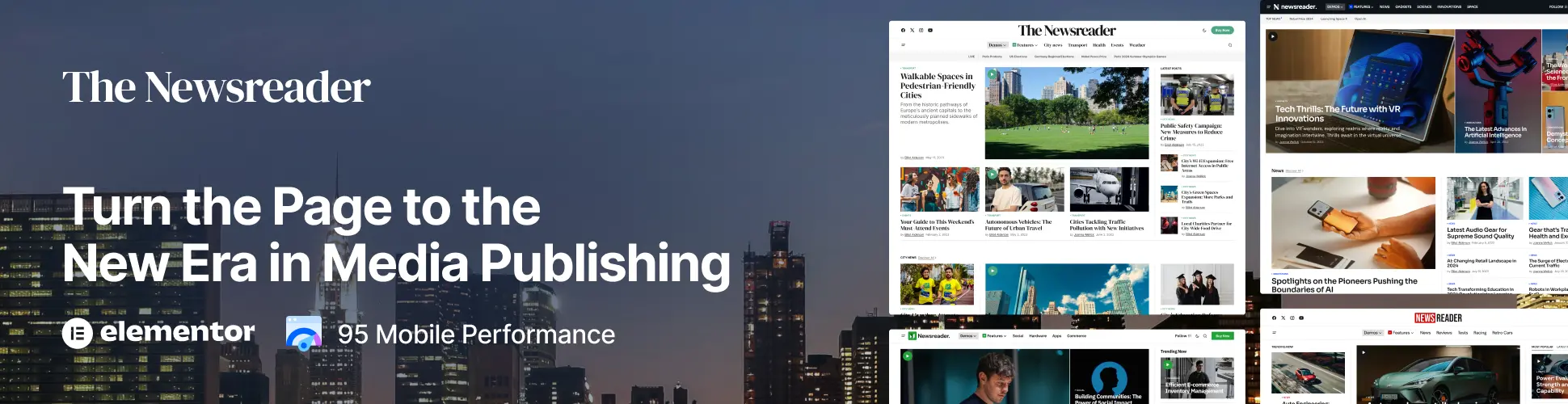

進入21世紀後,聯合國積極推動永續發展,在2015年永續高峰會通過《翻轉世界:2030 年永續發展議程》,發布了17 項「永續發展目標」(Sustainable Development Goals,簡稱SDGs),目標是於2030 年以前,針對全球共同面臨的挑戰,包含氣候變遷、貧富差距等問題提出相對應的解決方案,並以此為標準衡量實踐情形。而近幾年永續經濟活動與綠色金融議題帶動下,國際紛紛提出企業需揭露其企業之「永續報告書」(ESG),其縮寫分別是環境保護(E,environment)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)。它是由聯合國全球契約(UN Global Compact)於2004年報告(Who Cares Wins:Connecting Financial Markets to a Changing World)提出之概念,其責任投資原則被視為評估一間企業與個體經營的指標,並與「永續發展目標」結合成為永續發展重要推動方式。

圖1-3 ESG永續報告書之內涵(江哲銘,2021年) ESG環境Environmental社會Social公司治理Governance氣候變遷、污染處理碳排放量、能源效率工作環境、勞工權益福祉照護、健康安全ESG成為公司永續經營之準則淨零碳排健康福祉幸福企業

圖1-2 永續建築環境性能評估系統4

進入21世紀後,聯合國積極推動永續發展,在2015年永續高峰會通過《翻轉世界:2030 年永續發展議程》,發布了17 項「永續發展目標」(Sustainable Development Goals,簡稱SDGs),目標是於2030 年以前,針對全球共同面臨的挑戰,包含氣候變遷、貧富差距等問題提出相對應的解決方案,並以此為標準衡量實踐情形。而近幾年永續經濟活動與綠色金融議題帶動下,國際紛紛提出企業需揭露其企業之「永續報告書」(ESG),其縮寫分別是環境保護(E,environment)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)。它是由聯合國全球契約(UN Global Compact)於2004年報告(Who Cares Wins:Connecting Financial Markets to a Changing World)提出之概念,其責任投資原則被視為評估一間企業與個體經營的指標,並與「永續發展目標」結合成為永續發展重要推動方式。

圖1-3 ESG永續報告書之內涵(江哲銘,2021年)

在社會責任(Social)之健康環境議題上,2019年全球爆發之重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型(SARS-CoV-2,俗稱COVID 19),引起人類高度重視室內環境之健康安全,並在疫後改變許多建築標準與法令規範,更加重視室內通風與環境品質,其對健康室內環境的重視可追溯源自1970年代石油危機造成空調設計過度強調能源節約,因而引發病態大樓症候群,室內空氣品質(IAQ)議題開始受重視。都市中的建築物為阻絕外界往來車輛或鄰地施工產生的噪音,以及受到都市熱島效應與鄰棟建物遮蔽日射等不利條件的影響,多設計為密閉式的空調型大樓,因此室內環境品質的健康性特別重要,其中包括物理性(噪音、照度、溫度、濕度等)、化學性(CO、CO2、O3、HCHO等)與生物性(細菌、真菌等)三大面向,以對應所處環境的地理氣候特性,並回饋至人體健康必備的條件,進而整合健康建築環境所需之物理環境控制要項、化學汙染控制要項以及生物汙染控制要項,達成兼顧氣候變動與人本健康之優質健康生活。

根據針對國內辦公空間之實測值顯示,在室內揮發性污染物部分,其中較為嚴重者有兩項,一為甲醛(HCHO),另一為揮發性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds),兩者與室內裝修甚為相關,其污染源包括室內裝修材料、地毯、膠合材料、家具等皆會逸散有害化學物質,可能導致高致癌風險及引發其他慢性病變,這些建材大量且普遍地使用於我國建築及裝潢之中,因此推廣綠建材使用,特別是限定減少或禁止高濃度甲醛、揮發性有機化合物逸散之建材使用,對於提高室內環境品質將大有助益。近幾年更對於建材中含有半揮發性有機化合物(SVOCs:Semi-Volatile Organic Compounds),例如:鄰苯二甲酸酯類等可塑劑(塑化劑)物質限制其含量,逐步增加對其他毒性物質的管制。

目前國內營建產業正邁入轉型階段,進入循環型產業的發展型態。因此未來在新建建築物之規劃設計部份,設計者必須對應不同氣候、地理、生態、人文、歷史條件,以本土條件切入發展,提出因地制宜之解決對策,方能突破種種既有的窠臼,發展真正對應台灣本土氣候的永續發展策略;而對於舊有建築物的處理,則需利用綠色科技發展綠建材,整合基地生態環境、建築環境及室內環境品質,加以更新與再利用,延續舊有建築物之生命週期與價值。同時藉由跨領域整合-產、官、學、研、民共同努力與參與,對應本土之綠建材技術發展與產品開發,從而推廣至相同氣候條件之環亞熱帶區域國家,進而創造國內營建產業的新契機,因此綠建材推動有其時代趨勢。

資料來源:2024年版綠建材解說與評估手冊_(公告版 3)上

資料來源:2024年版綠建材解說與評估手冊_(公告版 3)